女子の国別対抗戦=フェドカップ

テニスでは男子だけでなく、女子テニスの人気も世界的なものとなっている。テニスが強い国を考えるときに、女子テニスを無視することは出来ないだろう。そして、男子のデビスカップに対応する女子テニス国別対抗戦がフェドカップである。

しかし、100年以上の歴史を誇るデビスカップに対し、フェドカップはフェデレーション・カップとして1963年に開催されたのが始まりで、デビスカップに比べるとその歴史は浅い。

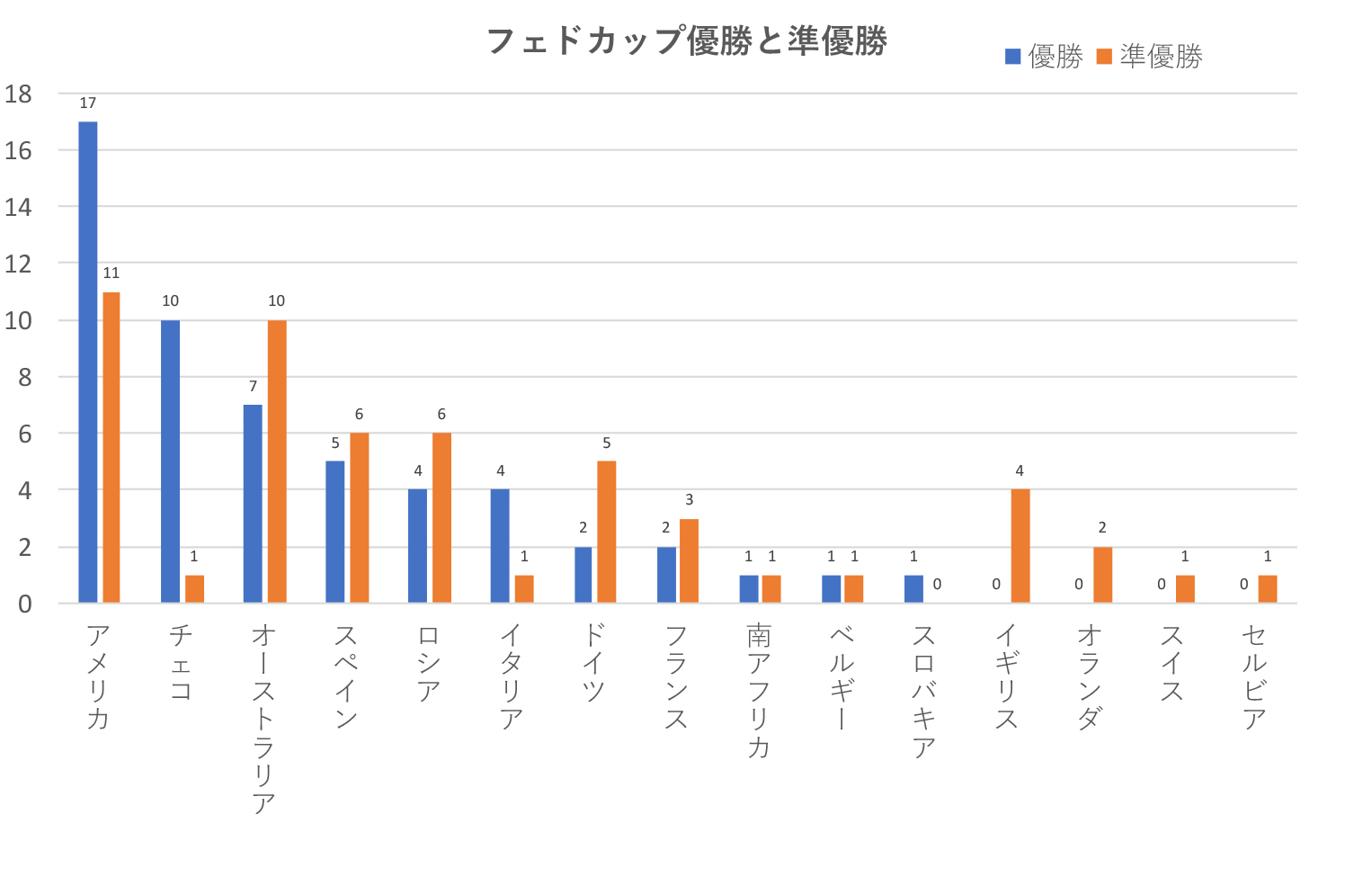

フェドカップの優勝と準優勝をしている国を並べてみると、アメリカとオーストラリアが高い実績を残しているのはデビスカップと同じだが、テニス伝統国であるイギリスとフランスはそれほどの成績を残していない。そして、チェコがアメリカとオーストラリアに割って入る形で無視できない存在感を示している。

また、デビスカップの優勝もしくは準優勝を経験している国は22ヵ国なのに対し、フェドカップの優勝と準優勝の経験をしているのは15ヵ国に留まっている。そしてデビスカップではアルゼンチンを筆頭にインド、日本、メキシコ、チリが優勝又は準優勝を経験しているが、フェドカップで欧米圏以外の国で優勝又は準優勝を経験しているのは、ヨーロッパの強い影響を受けているオーストラリアと南アフリカの2カ国だけとなっている。女性のスポーツ環境などが影響するのだろうが、このあたりの欧米圏への偏りの強さがデビスカップとの違いの1つと言えるだろう。

新興国の台頭

今年のワールドグループ8カ国も全て欧米圏の国で占められており、他地域からの優勝国が誕生することはないのだが、2000年以降だけでもコロンビア、アルゼンチン、イスラエル、中国、そして日本などがワールドグループに駒を進めており、今後南米やアジアからフェドカップ優勝国が誕生する可能性は十分にあるだろう。

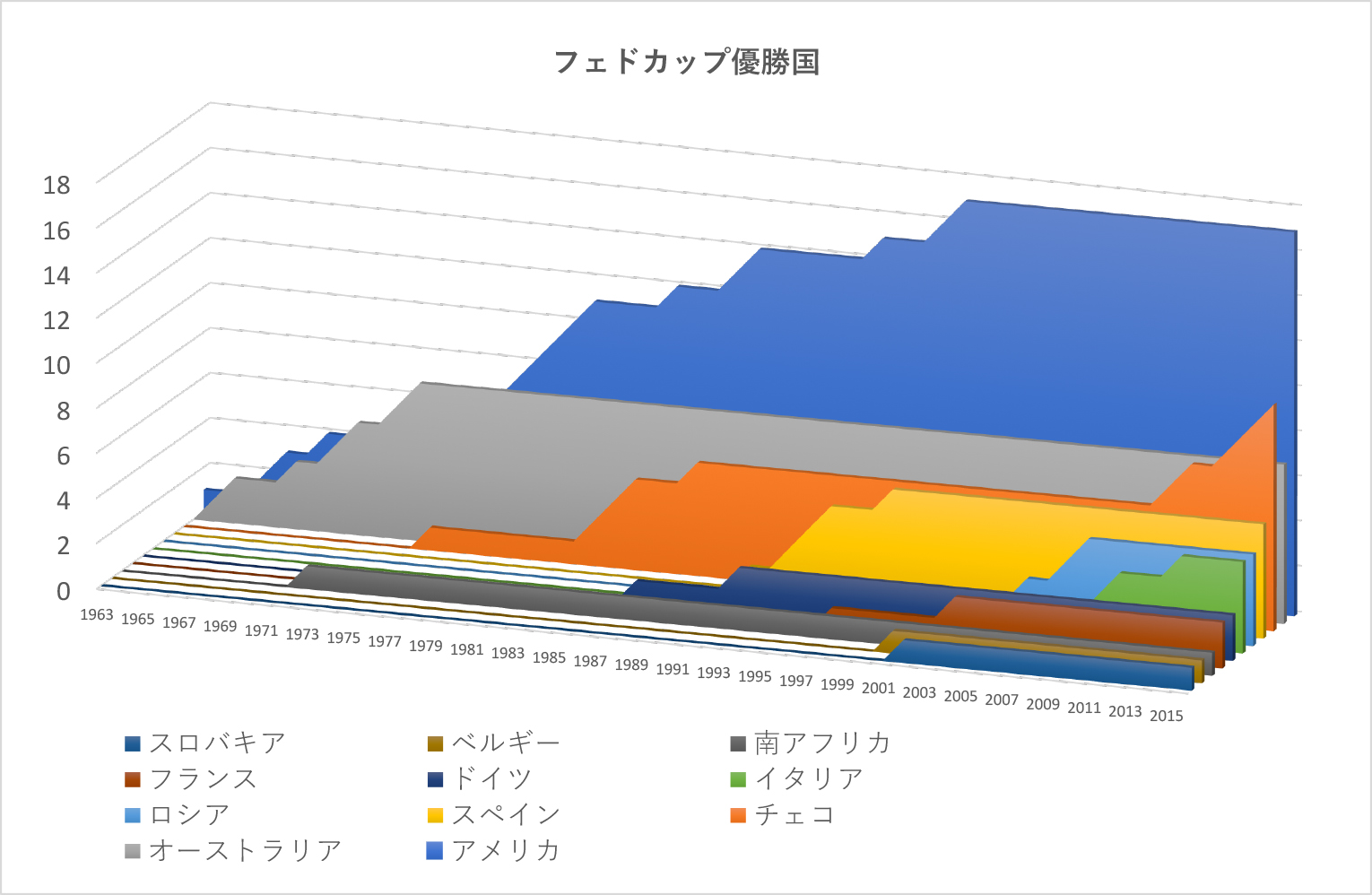

そして、近年の優勝国の推移を見ると、欧米圏の中でもパワーバランスが変化していることが分かる。

グラフはフェドカップの優勝回数を時系列で積み上げたものである。

フェドカップ開催当初、アメリカとオーストラリアが圧倒的な強さを示し、ほとんど交互に優勝を分け合うような形で優勝回数を伸ばしている。そして、まずオーストラリアが1974年の7回目の優勝以降、優勝が途絶えてしまう。アメリカはその後も優勝回数を伸ばし続けるが、2000年に17回目の優勝を挙げてから、17年優勝から遠ざかることとなってしまっている。

代わって台頭したのがチェコ、ドイツ、スペインということになるが、この3カ国もそれぞれ数回優勝を重ねたところで足踏みをしてしまう。2000年代に入ると初優勝国が増え始め、ロシア、イタリアなどは優勝回数で上位に入る実績を残している。そして、この6年で5回優勝を達成し、一気に優勝回数を積み上げたのがチェコとなっている。

ウィリアムズ姉妹抜きのアメリカ

テニスが強い国はどこなのか?

フェドカップの成績でこれを考えた場合、過去の遺産となってしまいそうな雰囲気はあるが、やはり高い実績のあるアメリカが、デビスカップ同様、フェドカップでも最大の成功国と言えるだろう。チェコがどこまで猛追することが出来るのか、国の規模はまるで違うだけに興味深いところである。

しかし、アメリカのフェドカップ優勝が途絶えてしまった2000年以降と言えば、ウィリアムズ姉妹の全盛期と重なっている。

シングルスで圧倒的な実績を誇る彼女らを擁しながら、どうして、アメリカは2000年以降にフェドカップで優勝することが出来なかったのか?

この答えは簡単である。

ウィリアムズ姉妹がフェドカップに出て来ないからである。

■女子トップ選手のフェドカップ出場年数| 国 | ランキング | キャリア年数 | フェドカップ出場年数 | フェドカップ勝利(S) | フェドカップ敗北(S) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| S・ウィリアムス | アメリカ | 1 | 23 | 6 | 13 | 0 |

| ケルバー | ドイツ | 2 | 15 | 7 | 12 | 9 |

| プリスコバ | チェコ | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 |

| ハレプ | ルーマニア | 4 | 12 | 5 | 12 | 5 |

| チブルコバ | スロバキア | 5 | 14 | 11 | 20 | 11 |

| ラドワンスカ | ポーランド | 6 | 13 | 10 | 34 | 9 |

| ムグルッサ | スペイン | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 |

| クズネツォワ | ロシア | 8 | 18 | 9 | 21 | 11 |

| キーズ | アメリカ | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 |

| スビトリナ | ウクライナ | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 |

| コンタ | イギリス | 11 | 12 | 4 | 6 | 6 |

| クビトワ | チェコ | 12 | 12 | 10 | 26 | 10 |

| V・ウィリアムス | アメリカ | 13 | 24 | 9 | 19 | 2 |

| ウォズニアッキ | デンマーク | 14 | 13 | 8 | 17 | 5 |

| ベスニナ | ロシア | 15 | 16 | 9 | 2 | 2 |

| バシンスキー | スイス | 16 | 14 | 12 | 19 | 15 |

| アザレンカ | ベラルーシ | 17 | 15 | 7 | 16 | 4 |

| ストーサー | オーストラリア | 18 | 19 | 13 | 29 | 17 |

| ストリコバ | チェコ | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 |

| バーテンズ | オランダ | 20 | 9 | 6 | 16 | 2 |

今年がプロデビュー23年目となるセレナ・ウィリアムズだが、フェドカップに出場した年を数えるとわずかに6年しかない。同じくプロデビュー24年目となる姉のヴィーナスも9年しか出場していない。当然、出場した試合も決して多くはなく、セレナはシングルスで13回しか戦っていない。ヴィーナスもシングルスでは21戦しかしていない。チェコのエースとしてフェドカップ連覇に貢献して来たクビトワの36戦という試合数と比べると、彼女たちの試合数の少なさが際立つ。なにしろ、クビトワはまだ今年でプロデビュー12年目の選手なのだ。

ウィリアムズ姉妹はフェドカップに全く出ないわけではない。しかし、連続で出場することが少ないため、アメリカがワールドグループで勝ち上がるまでに至らないという結果に終わっている。

そして、恐ろしいのはセレナはフェドカップのシングルスで無敗ということだろう。ヴィーナスも21戦して19勝している。当たり前だが、彼女たちは出場すれば強いのだ。もちろん彼女たちがペアを組めば、ダブルスでも強いことはグランドスラムでも証明されている。

もしも、ウィリアムズ姉妹がグランドスラム並みのモチベーションを持ってフェドカップの試合に出場していたら、2000年以降、アメリカのフェドカップ優勝回数がゼロに終わるということは、ちょっと考えにくいだろう。実際、1999年のアメリカの優勝時にはセレナもヴィーナスもメンバーとして戦っていたのだ。

男子でもトップ選手がツアー日程の優先を理由にデビスカップの出場を回避することは日常的に起きている。ウィリアムズ姉妹ほどの圧倒的な実力を持つ選手に回避されてしまうというのは、フェドカップの結果を左右しかねないだけに残念と言うべきなのだろうが、通常のツアーを回るだけでも体力的にとても楽とは思えないことや、個人競技における団体戦の位置づけなど、プロテニスならではの色々難しい要素があるということなのだろう。

コメント